Oleh: Syaifuddin Gani

Pulang kampung. Yah, pulang kampung selalu menjadi dua kata yang akrab pada saat Ramadan dan Idulfitri. Bagi yang berada di rantau lalu memiliki daerah kelahiran nun jauh di sana, pulang kampung atau mudik selalu menanggil-manggil. Bahkan, ia telah menjadi tradisi tersendiri.

1 Syawal menjadi lebih bermakna dengan kehadiran anak-anak rantau dari negeri orang.

Percakapan mengenai pulang kampung menjadi semakin deras, saat teknologi informasi murah, misalnya melalui perbincangan di grup WhatsApp. Begitu juga, dengan kami generasi Salubulung, sebuah kampung kecil di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, berbincang hangat di grup WhatsApp bernama Salubulung Rantau (SR) yang dihuni 172 orang. Beragam status orang yang berdiam di dalamnya, dari usia sekolah dasar sampai pensiunan, senator di senayan sampai guru sekolah, pengusaha sampai penguasa RT, polisi sampai imam masjid, petani sampai pengacara.

Grup ini menghubungkan seluruh anak-cucu Salubulung yang terserak di berbagai wilayah di Indonesia, baik yang sering bertatap muka, maupun yang hanya saling membayangkan saja, karena tidak pernah berjumpa secara langsung.

Topik yang diperbincangkan sangat beragam. Dari soal perbedaan penetapan 1 Syawal sampai panen padi. Dari harga cokelat sampai soal Gaza. Dari soal pembangunan IKN sampai masjid di kampung.

*

Pada 2 September 2012 silam, saya menayangkan tulisan berjudul “Pulang Kampung, Salubulung, Perjalanan Spiritual, dan Kefanaan” pada “Catatan” Facebook (kini, fitur itu sudah tidak ada). Beragam reaksi hadir di kolom komentar yang memberikan tanggapan atas perjalanan pulang kampung saya, di momen Idulfitri itu.

Salah satu komentar yang kemudian saya baca lagi minggu ini adalah dari Kiai M. Faizi, penyair cum kiai dari Madura. Ia mengatakan, ”Bagaimana kondisi transportasi di sana? Adakah transportasi sungai? Maaf, pertanyaan model rapelan.”

Inilah pertanyaannya 11 tahun silam itu yang mendorong saya untuk menjawabnya pada tulisan ini. Jawaban yang mungkin tidak menjawab langsung pertanyaan dimaksud, karena memang tidak ada transportasi sungai di kampung kami.

Saya lalu mengulik sisi lain dari keberadaan sungai di kampung halaman saya, berdasarkan pengalaman masa kanak, juga saya tanyakan di grup WA Salubulung Rantau, yakni penyeberangan-penyeberangan sungai legendaris dari kampung-kampung menuju Mambi sebagai pusat pasar, ekonomi, dan pendidikan masa itu.

Maka beberapa anggota grup saling berbagai pengalaman dan pengetahuan mengenai nama-nama penyeberangan itu dan lokasinya masing-masing. Anggota grup itu adalah Burhanuddin Gani, Nurliani Musa, Rijal Baharuddin, Yusuf Amir, Bayanuddin Gani, Syamsul Malik, Nurmawati, Nurwahidah, Mulyawan Yusuf, dan Nuryadin Hamid. Tulisan ini, buah dari diskusi itu.

Penyeberangan dalam bahasa Mambi disebut 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 dari kata 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 yang artinya menyeberang. Inilah cerita mengenai 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 yang kami lalui selama puluhan tahun itu, terutama ketika warga masih menggunakan kaki sebagai alat transportasi utama.

*

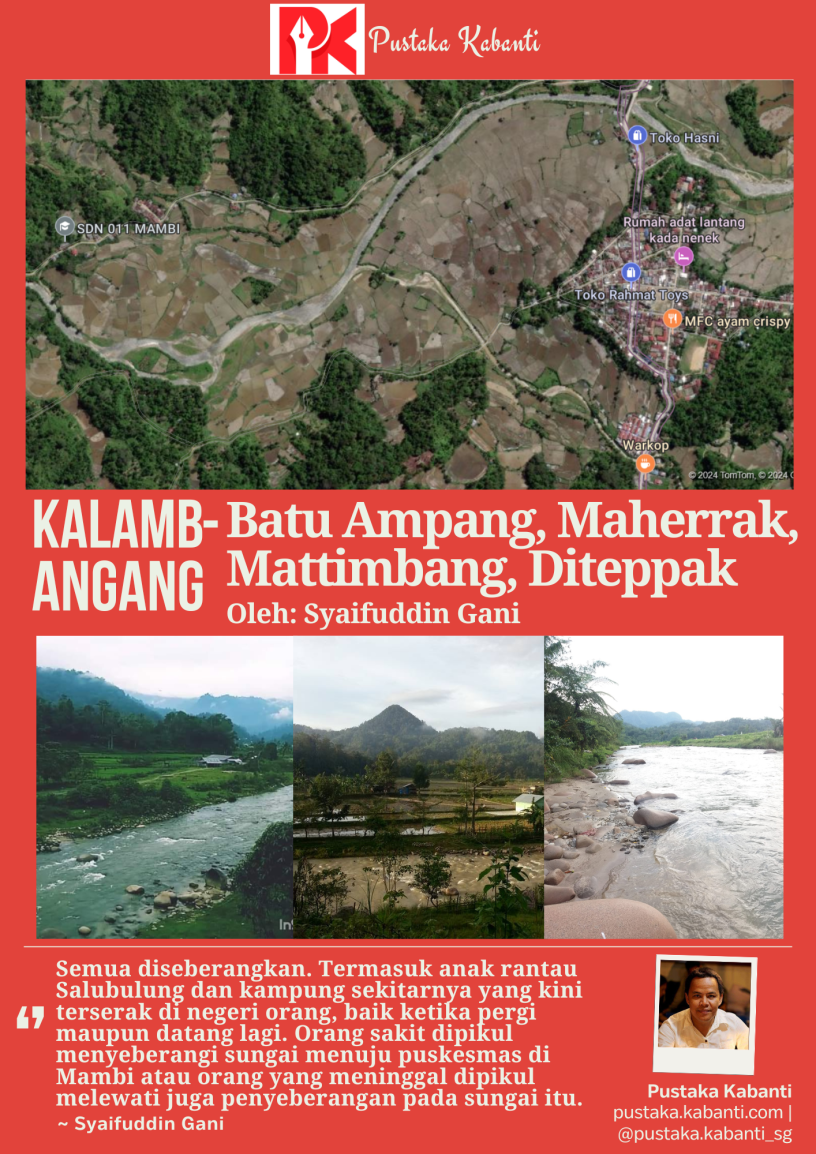

Mambi adalah nama kecamatan sekaligus ibu kotanya. Dari segi letak, ia berada di tengah-tengah puluhan kampung lain yang mengitarinya. Sebelum tahun 2002, yakni ketika Kecamatan Mamasa berubah menjadi kabupaten, Mambi menjadi pusat dalam banyak hal, yang menyebabkan orang dari kampung lainnya ke tempat ini. Di Mambi terdapat pasar yang khusus beroperasi hari Senin dan Kamis–kini lokasi pasar itu berdiri Masjid Raya Mambi, lalu pasar pindah ke pintu masuk Mambi dari arah Mamasa. Yah, meskipun hari pasar adlah Senin dan Kamis, akan tetapi, sejak Minggu dan Rabu, orang-orang sudah beredar dari dan ke Mambi untuk mengangkut jualan, terutama hasil pertanian seperti cokelat, kopi, kayu bakar, rotan, segala umbi-umbian, sayur, dan beras.

Perarakan warga sudah dimulai sejak selesai salat Subuh, bahkan dari kampung yang jaraknya puluhan kilo meter, lebih dini lagi.

Realitas ini sudah terbangun dalam kurun waktu yang sangat panjang, bahkan bisa jadi sudah mencapai masa seratus tahun. Keseluruhan aktivitas perikehidupan Masyarakat Mambi dan sekitarnya terbangun dari keberagaman yang secara alamiah terjadi. Dari segi agama, orang Mambi dan kampung-kampung sekitarnya menganut dua agama besar, yakni Islam dan Kristen. Selain itu ada juga penganut kepercayaan yang disebut 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑢𝑟𝑜𝑛𝑑𝑜.

Realitas sosio-religi ini hidup berdampingan, mengitari Mambi sebagai pusat, mensyukuri nikmat dan rezeki yang didapatkan dari alam yang diberikan Tuhan Sang Pencipta.

Semua aktivitas ditempuh dengan berjalan kaki. Paling banter menggunakan kuda bagi orang yang berpunya atau para pedagang. Rakyat kebanyakan, tidak pilihan lain selain mamanfaatkan kakinya.

Di Mambi pula terdapat SMP, MTs, dan SMA satu-satunya dalam satu kecamatan, sekitar akhir tahun 90-an. Maka dapat dibayangkan, lulusan SD dari puluhan kampung mendatangi Mambi untuk melanjutkan impian terbaiknya dalam dunia pendidikan. Yah, berjalan kaki.

Tersebab posisi kampung yang berbeda-beda, maka jalan yang ditempuh menuju Mambi pun berlainan. Begitu juga dengan posisi penyeberangan Sungai yang disebut 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 itu, sebagian besar tidak sama satu kampung dengan kampung lain, meskipun ada yang sama.

Kampung saya posisinya disebut sebagai 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑘𝑏𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑢 𝑀𝑜𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 atau di bagian bawah muara Sungai Mokanan. Lidah orang-orang kampung menyebut Salu Makanang. Salu Mokanan memiliki nama lain yakni Salu Uma, yakni sungai yang melewai 𝑢𝑚𝑎 atau sawah milik penduduk.

Jika dibandingkan, Salu Mambi jauh lebih besar ukurannya dibanding Salu Mokanan. Akan tetapi saat banjir besar tahun 1997, justru Salu Mokanan yang banjirnya jauh lebih besar dan menyapu seluruh sawah penduduk yang dilewatinya.

Beberapa kampung yang berada di 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑘𝑏𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑢 𝑀𝑜𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 antara lain Pada, Salubulung (kampung saya), Bakba Sikkik. Salubuah, Kampuang, Lombongang, Maerang, Pepana, Pamoseang, dan Saluang. Setiap kampung memiliki jalan setapaknya sendiri menuju Mambi. Akan tetapi, dipertemukan pada satu jalan sesaat sebelum tiba di ibu kota pasar itu, terutama di 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 atau penyeberangan sungai. Di sini warga dari berbagai kampung tadi, berjumpa, saling berbagi cerita, membawa barang jualan, sekadar cari angin di pasar, menagih utang, mencari utangan, cari pasangan, 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑘 kopi, atau beragam kepentingan lainnya.

Jika sebelumnya mereka tercerai-berai di jalan setapak sendiri, maka di 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 tidak bisa tidak, mereka bertemu. Karena di penyeberangan itulah menjadi titik keberangkatan yang sama menuju satu tujuan, Mambi!

Sungai yang diseberangi itu adalah sungai Mambi. Sebelum menyeberangi sungai Mambi sebagian besar warga akan terlebih dahulu menyeberangi sungai kecil, baik di kampung masing-masing, maupun di tengah jalan yang dilalui, di bawah rindang pohon, di sela lembah.

Dalam sejarahnya, penyeberangan itu tidak pernah menetap menjadi jalur yang dilalui dalam kurun waktu yang panjang. Ada penyeberangan yang baru terbuka karena faktor alam, misalnya ada banjir besar yang membuat penyeberangan sebelumnya menjadi berbahaya atau tersapu deras sungai.

Terbukanya jalan pintas yang lebih dekat ke tujuan, menjadi faktor lain hadirnya penyeberangan sungai yang baru. Faktor lain, misalnya hadirnya jembatan gantung yang membuat warga beralih dan meninggalkan penyeberangan yang selama ini mereka lewati.

Dalam sejarahnya, dari percakapan di grup Salubulung Rantau, terdapat empat penyeberangan atau 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 dari Salubulung dan sekitarnya menuju Mambi. Sangat mungkin keempat nama penyeberangan ini tidak dikenali warga dari kampung lain, karena mereka juga memiliki nama penyeberangannya sendiri. Inilah nama-nama penyeberangan itu, disusun dari arah Salubulung.

1. KALAMBANGANG BATU AMPANG

Disebut Kalambangang Batu Ampang karena terdapat sebuah batu besar yang meng-𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 alias tergolek atau terbujur di pinggir sungai Mambi, sebagian badannya terpasak ke dalam sungai dan ke dinding sungai. Posisi Batu Ampang tersebut berada tidak jauh dari Warung Mama Dakming, setelah penurunan menuju sawah milik Rukman Sumaila.

Posisi penyeberangan Batu Ampang tidaklah persis di dekat batu itu, tetapi berapa ratus meter lagi. Penamaan ini hanya untuk menandai penyeberangan dimaksud agar memudahkan warga mengingatnya. Batu Ampang sendiri sangat lekat di ingatan warga karena ukurannya besar dan selalu dilihat dan dilewati jika ke Mambi.

Sebelum tiba di penyeberangan ini, warga akan menapaki petak-petak sawah warga yang bersisian dengan gemuruh air sungai Mambi sepanjang jalan.

Penyeberangan Batu Ampang termasuk salah satu yang berusia panjang. Menurut Burhanuddin Gani, ia dan generasinya melewati dan menggunakan penyeberanagan ini saat menempuh pendidikan di SMP Mambi tahun 1976-1979. Artinya, keberadaan penyeberangan ini telah ada jauh sebelum tahun-tahun itu. Versi dari Rijal Baharuddin, generasi yang lahir awal tahun ’70-an mengatakan bahwa Kalambangang Batu Ampang mulai rutin dilewati setelah banjir besar 1997 yang menyapu hampir seluruh sawah-sawah warga dan longsor dari bukit-bukir yang mengepung kampung-kampung kecil.

Secara pribadi, saya yang kelahiran 1978, tidak pernah ingat melewati Penyeberangan Batu Ampang. Mungkin pernah tapi masih kecil, menyeberang sambil digendong atau 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑚𝑝𝑜 yakni duduk di atas bahu bapak.

2. KALAMBANGANG MAHERRAK

Inilah salah satu penyeberangan legendaris di bibir sungai Mambi saat dari Salubulung ke Mambi. Disebut 𝑚𝑎ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑘 karena air sungainya 𝑡𝑖ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑘 yang artinya terhambur atau tersebar karena ukuran sungai di lokasi itu yang melebar. Kondisi air sungai yang menyebar itu, membuat penyeberangan ini menjadi favorit, karena tidak dalam dan tidak deras.

Kalambangang Maherrak jaraknya ratusan meter dari Kalambangang Batu Ampang yang mendahuluinya. Jika musim tanam, kami melewati penduduk sementara menanam padi di sawah. Saat musim panen hadir, ratusan orang merunduk memetik padi menggunakan ani-ani. Wajah tidak tampak karena dihalangi tudung kepala yang disebut 𝑠𝑎𝑘𝑑𝑢𝑘. Kami tumbuh dan besar melewati jalan panjang dari Salubulung ke Mambi, berjalan kaki, melewati sawah-sawah yang dialiri air dari mata air pegunungan.

Terkadang kami tidak dapat menyeberang sungai Mambi jika musim hujan tiba, karena arus sungai deras. Jika demikian jadinya, artinya kami harus balik ke kampung masing-masing, tidak jadi masuk sekolah. Padahal, jarak Kalambangang Maherrak dan Mambi tempat sekolah, hanya sepelembaran batu belaka.

Inilah penyeberangan yang paling lama saya lewati, khusus kami generasi yang bersekolah di SMP Mambi tahun 1991—1994, termasuk di bawah dan di atas kelas kami. Kami melewati penyeberangan ini penuh keceriaan khas anak-anak baru tumbuh.

Jika sungai deras tetapi masih dapat diseberangi, kami akan saling berpegangan dan berkuat. Buku dan pulpen disimpan di dalam tas bagi yang punya atau di dalam tas plastik agar tidak basah. Perempuan berada di tengah agar tidak terseret air.

Di sini saya harus menyebut nama teman seperjalanan kami tahun-tahun 1991—1994, yakni Mulyawan Yusuf, Muh. Nurtasbih Hamid, Akhiruddin Baharuddin, Nur Hasan Musa, Irman Ahmad, Nurmawati Ahmad, Mahmud Badu, Nurliati Amir, Muhajir, Nurmawati, Darmawati Daming, Hasbiani Abu, dan Nurhasliati Hamid. Mereka kini terserak di berbagai tempat. Hanya bersua pada saat mudik. Itu pun jika semuanya datang.

Guru kami pun, yang dari Salubulung, bernama Abdul Jalil–sepupu saya, ikut jalan kaki, menjadi bagian dari ritual menyeberangi sungai.

Jika dipikir-pikir dari masa kini, betapa kuatnya kami jalan kaki dan menyeberangi sungai. Bukankah dapat berbahaya dan mengancam keselamatan setiap saat, terutama saat-saat banjir?

Ternyata, jawabannya kami sudah ditempa oleh alam. Sebelum menyeberangi sungai Mambi, kami terlebih dahulu mandi, bermain, dan menyeberangi sungai di Salubulung. Selain itu, kami juga sering mandi di batang sungai Mambi yang salah satu bagiannya menjadi muara sungai Salubulung, dekat kampung. Jadi kami sudah terolah sejak anak-anak. Belum lagi aktivitas berkebun yang melintasi sungai Mambi dan sungai-sungai kecil lain, kami lakoni sejak usia SD. Kaki kami sudah kokoh sejak dini oleh bentukan alam yang keras. Pergi mencari kayu di hutan untuk stok bulan puasa adalah tradisi lain kami bagi laki-laki. Ada pun perempuan, terbiasa belaka menanam padi, berkebun, dan memetik buah cokelat dan kopi sehingga tidak cemen hanya sekadar menyeberangi air yang bergerak.

Belum lagi aneka permainan tradisional khas kampung yang butuh kekuatan fisik sebagai modalnya seperti, 𝑚𝑎𝑘𝑡𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔, 𝑚𝑎𝑘’𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔, 𝑚𝑎𝑘𝑏𝑒𝑡𝑜𝑟, 𝑠𝑖𝑝𝑒𝑚𝑏𝑢𝑛𝑖𝑎𝑛𝑔, 𝑚𝑎𝑘𝑘𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑏𝑎, sampai 𝑚𝑎𝑘𝑝𝑒𝑟𝑙𝑜𝑠.

Sungai menjadi bagian tidak terpisahkan atas kehidupan kami. Sungai tempat mencuci pakaian. Ia digunakan memandikan ternak. Di sungai kami mandi. Sekitar tahun 1986, saya dan teman seusiaku disunat massal di tengah sungai Salubulung. Sungai mengairi sawah kami. Ikan air tawar kami dapatkan di sungai. Bersuci tentunya di sungai juga. Saat jelang Idulfitri, mandi sunnah kami kerjakan di sungai. Hasil kebun yang baru saja dipanen, misal umbi-umbian terlebuh dahulu dicuci di sungai.

Kalambangang Maherrak cukup ramai jika tiba hari pasar, Senin dan Kamis. Ratusan warga lalu-lalang menyeberangi sungai. Khusus perempuan akan 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑚𝑝𝑎 alias menyandang sarung yang digelung berisi belanjaan. Sebagian akan 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑒𝑑𝑢𝑑𝑢𝑛𝑔 alias menjunjung di kepala barang belanja dari sarung yang diikat semua sisinya. Bagi warga laki-laki, khususnya bapak-bapak akan memikul barang bawaan menggunakan kayu. Pada kedua ujung kayu berisi beraneka belanjaan. Bergelantungan. Semua dilakukan dengan jalan kaki!

Jarak dari kampung-kampung itu ke Mambi, mulai dari 8 kilomter sampai puluhan kilometer, pulang-pergi.

Jika kami selesai menyeberangi Kalambangang Maherrak, kami masih akan menyeberangi Salu Mokanan yang ukurannya lebih kecil.

Nah, salah satu tempat paling legendaris dari arah ini, setelah selesai menyeberang, kami akan menapaki pematang sawah warga. Kami akan tiba di Batu Kesusu sebelum memasuki Mambi. Disebut Batu Kesusu karena batu besar itu memiliki “susu” yang menonjol keluar.

Di atas Batu Kesusu, orang-orang—khususnya muda-mudi—akan singgah untuk berbenah: memasang sandal, sepatu, menyisir rambut kembali, menggunakan bedak, atau sesekali menyemprotkan parfum lagi, setelah habis dalam perjalanan panjang dari kampung. Ketika memasuki Mambi, khususnya arena pasar, akan tampil penuh percaya diri.

Saya memiliki pengalaman menarik pada masa penyeberangan Maherrak ini. Kejadiannya sekitar tahun 1993, masa duduk di kelas dua SMP. Sebelum penurunan menuju Batu Ampang terdapat warung warga yang khsusus buka Senin dan Kamis, sesuai hari pasar. Di depan warung itulah, warung milik Mama Dakming dan Mama Urik, saya menemukan amplop surat yang sudah tidak berisi. Di bagian depan amplop itu tertulis begini:

BUAT ADINDA

DI ALAM PENANTIAN

DARI KAKANDA

DI ALAM YANG SAMA

Rupanya sebuah surat cinta yang amplopnya dibuang. Isinya mungkin dibawa sambil dibaca yang punya.

3. KALAMBANGANG MATTIMBANG

Kalambangang Mattimbang, termasuk penyeberangan ternama. Mattimbang adalah nama seorang bapak yang rumahnya berada di bagian atas kiri jalan dari arah Salubulung. Sebelah kanan rumah Mattimbang adalah penurunan menuju sawah milik warga Mambi. Terdapat dua petak sawah besar yang dilalui, kemudian tibalah di seberang sungai Mambi yang kemudian populer dengan nama Kalambangang Mattimbang.

Mattimbang adalah tipe pekerja keras. Bagi kami yang anak-anak sekolah, sosok beliau agak misterius. Tidak setiap saat kami dapat melihatnya, kecuali saat turun ke sawah atau melihatnya berjalan menuju kebun atau hutan di pinggir jalan.

Wajahnya bercambang, rambutnya agak keriting, tetapi jika menyapa, cukup ramah.

“Lekbak koak messekola le la,” ia menyapa yang artinya kalian pergi sekolah, yah.

Rumah Mattimbang dan sekitarnya cukup teduh karena banyak pohon bambu di pinggir jalan, juga pohon lain yang menaungi jalan. Matahari tidak leluasa menembus rimbunan daun. Kadang kalau lewat di sini malam-malam, bulu kuduk agak berdiri karena mendengar suara burung dan jangkrik.

Di jalan ini, biasanya menjadi tempat singgah istirahat dan berteduh.

Kalambangang Mattimbang hanya berjarak sekitar dua ratus meter belaka dari Maherrak. Ia agak lebih dalam dibanding Maherrak, tetapi ketika sampai di bibir sungai seberang, kita tidak lagi melewati Salu Mokanan, sehingga warga sudah dapat bersiap langsung ke Mambi. Jika dalam keadaan arus sungai naik, maka butuh kekuatan tersendiri untuk menyeberanginya.

Saya memiliki pengalaman khusus di Kalambangan Mattimbang, sekitar tahun 1993. Saat itu hari pasar, kalau bukan Senin, yah Kamis. Orang-orang sudah antre di pinggir sungai yang tertahan karena sungai lagi deras. Malam sebelumnya hujan deras.

Maka, beberapa anak muda yang kuat dan kekar badannya menyediakan dirinya sebagai alat transportasi penyeberangan. Saat itu, Nurdin menjadi salah satu yang menyeberangkan orang, terutama perempuan.

Pada mulanya, Nurdin jongkok, lalu perempuan naik ke atas pundaknya, lalu duduk di pundak sebelah kanan. Kedalaman sungai saat itu hampir sampai di dada. Jadi hanya orang kekar, kuat, dan tinggilah yang dapat menyeberangkan orang.

Di tengah antrean orang, tersajilah pemandangan yang mencarikan ketengan pagi itu. Seorang perempuan segera naik di bahu Nurdin yang melepaskan baju. Selama proses penyeberanaan, orang-orang menyertainya dengan sorak-sorai. Nurdin berjuang melawan arus. Marwahnya ditentukan apakah berhasil membawa sang perempuan dengan selamat atau tidak. Sang perempuan di atas pundaknya berkuat memegang dada Nurdin yang kekar. Sesekali ia tutup mulut menahan tawa dan geli, akibat teriakan orang. Tampak kaki Nurdin berpijak pada batu di dasar sungai agar tidak terseset arus. Akhirnya, Nurdin berhasil menurunkan gadis itu di seberang. Ia lalu kembali ke seberang lagi untuk penumpang berikutnya.

Berbeda dengan ojek atau alat transportasi modern yang berbayar, Nurdin sama sekali tidak dibayar. Ia cukup dibayar dengan kekaguman dan terima kasih. Nama baiknya akan menjadi pembicaraan orang, di pasar atau di kampung kelak.

“Muita iko ingngenak Nurdin, matoro sikda toboung ia. Mala ria massompo anak baine betek di salu tuttuang buntuk lokmai,” kata seorang warga yang mengatakan apakah kalian melihat Nurdin yang sangat kuat. Ia mampu menyeberangkan seorang perempuan padahal arus sungai dalam keadaan sangat deras.

“Talanabela riiko akak anak baine nasompo. Pasting tea napengkamatei akak masirik tea mua manuk i sau,” kata yang lain menimpali yang maksudny, pasti dia bisa karena yang ia seberangkan seorang gadis. Ia akan berjuang mati-matian, sebab malu jika hanyut terbawa arus sungai.

Cerita ini saya sebar di GWA Salubulung Rantau 15 April 2024, lalu mendapat respon anggota grup. Salah satunya, Harliati Hamid, yang ikut berbagi sebuah cerita lucu yang ia alami pada suatu waktu di Kalambangang Mattimbang.

Seorang lelaki menyeberangi sungai. Saat itu, sungai lagi pasang. Makanya, ia harus angkat bajunya ke atas agar tidak ikut basah. Tetapi, tampaklah CD perempuan yang ia kenakan. Agar tidak menjadi tontonan, ia biarkan bajunya tetap terurai ke bawah. Akibatnya baju itu basah. Ia pun berjalan memasuki los-los panjang pasar hari itu dengan baju yang basah separuhnya. Saat ditanya orang-orang, kenapa bajunya basah, ia pun menjawab dengan santai sambil menawar ikan kering. “Mmm anu, mandalang beka uhai, jari bossik baju,” jawabnya yang berarti air cukup dalam sehingga bajunya ikut basah.

Cerita lain dituturkan Burhanuddin Gani, masih di grup WA itu. Kejadiannya sekitar tahun 1978 saat ia menempuh perjalanan sekolah ke SMP Mambi.

Saat ia tiba di sebuah daerah penyeberangan lain lagi yang biasa dilewati warga bernama Kalambangang Betteng, tiba-tiba ia didera sakit perut. Ia lalu mencoba buang hajat di pinggir sungai, tetapi sakitnya tidak kunjung hilang. Tidak jauh dari tempatnya, kebetulan ada om yang biasa dipanggil Ambo Hamak lagi mencangkul di sawah, pagi itu. Burhannuddin lalu berteriak bahwa perutnya sakit. Om itu langsung tanggap dan segera keluar dari sawah, lalu membersihkan badan. Ia menyuruh Burhanuddin buka baju. Om Ambo Hamak kemudian baca mantra dan meniupkannya persis di atas perut yang sakit. Sakit itu lalu hilang seketika.

Inilah kejadian-kejadian lumrah yang sering dialami warga dalam peri kehidupannya di Salubulung dan sekitarnya. Beragam tantangan dan penyakit dapat disembuhkan dengan pengetahuan lokal yang mistis dan religius sekaligus.

Melewati jalur Kalambangang Mattimbang memiliki pengalaman lain lagi dengan dua penyeberangan sebelumnya. Saat kita tiba di bibir sungai seberang, maka tampaklah hamparan sawah orang Mambi yang sangat luas. Di atas sawah, persis sebelah kanan saat naik dari bibir sungai, terdapat sebuah dangau milik seseorang yang kami beri nama Pande, yakni pandai besi.

Pada hari pasar, ia tidak ditemukan di arena jual-beli, tetapi di rumah kecilnya itu, pada bibir sawah dan sungai. Pande akan menghabiskan waktunya untuk menempa besi menjadi pisau dan tombak atau sekadar menajamkan kembali parang milik orang.

Ia akan mendapat upah dari pekerjaannya itu.

Dangau atau 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑢𝑙𝑖 dalam bahasa Mambi, kami temui banyak jumlahnya sepanjang sawah warga. Jika jelang musim panen, kami akan saksikan orang-orangan di tengah sawah untuk menghalau hama padi, yakni burung pemakan padi yang disebut 𝑑𝑒𝑛𝑎𝑘.

Sama dengan arah dari Kalambangan Batu Ampang dan Maherrak, setiap orang akan bertemu di Batu Kesusu yang sama.

Salah seorang teman seperjalanan kami ke SMP Mambi tahun 1993 silam bernama Arman dari kampung Pada berbagi momen dirinya lagi duduk di Batu Kesusu pada 25 Juni 2023. Ia duduk Bersama seseorang dan memberi narasi pada fotonya itu. Ia menulis bahwa batu ini jadi saksi pada masa sekolah SMP di Mambi. Ia jadi tempat persinggahan para siswa pasang sepatu setelah menempuh perjalanan sekitar 3 kilometer dari kampung, menyeberangi sungai Mambi dan Salu Uma, lewat pematang sawah yang terkadang penuh dengan lumpur.

*

Pada Kalambangang Mattimbang inilah sebuah kejadian tak terlupakan bagi kami anak-anak SMP saat akan menyeberang antara tahun 1993–1994. Pada saat kami tiba di bibir sungai, muncullah warga laki-laki dari Mambi mencari seorang nenek yang hanyut semalam.

“Ara koak mangngita sau tomanuk ak la,” ia bertanya pada kami yang artinya apakah kalian lihat ada orang hanyut semalam?

Kami bilang tidak. Dalam perjalanan pagi ini pun, tak. Berita yang beredar, ada seorang nenek yang bermalam pada dangau sawahnya yang terletak di pinggir sungai Mambi, terbawa arus yang deras semalam. Setelah pencarian panjang pagi harinya, ia baru ditemukan berkilo-kilometer dari Kalambangang Mattimbang dalamdalam keadaan tak bernyawa.

Kami menuju sekolah dengan wajah sedih.

4. KALAMBANGANG DITEPPAK

Inilah penyeberangan terakhir yang semakin dekat ke arah Mambi, namanya Kalambangang Diteppak. Menurut cerita para orang tua, disebut 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑝𝑝𝑎𝑘 karena saat menyeberang, kita tidak bisa berjalan lurus, tetapi agak serong atau 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑝𝑝𝑎𝑘. Hal ini dilakukan karena arus sungai agak deras dan dalam, sehingga agar kita bisa sampai di seberang dengan baik, harus mengambil jalan tidak lurus, tidak melawan arus sungai.

Demikianlah, penyeberangan ini menjadi populer dengan nama Kalambangang Diteppak, sebagai bentuk siasat dan kearifan masyarakat setempat dalam bernegosiasi dengan sungai.

Kalambangang Diteppak berjarak sekitar 500—600 meter dari Kalambangang Mattimbang. Sebelum sampai di sini, kita akan melewati sebuah sungai kecil yang membelah jalan. Terdapat pohon durian tua di sebelah kanan sebelum sampai pada sebuah penurunan yang sebelah kirinya terdapat rumah kecil warga pemilik sungai dan kebun di sekitar tempat itu. Nah, di sebelah kanan itulah lokasi Kalambangang Diteppak.

Biasanya, agar lebih mudah dan ringan menyeberang, orang harus berpegangan tangan untuk menambah kekuatan.

Jika arus sungai lagi kuat akibat hujan deras semalaman misalnya, maka orang yang menyeberang di sini biasanya akan menggunakan teknik 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑝𝑝𝑎𝑘 yang lebih jauh lagi titik sampainya.

Saya mengalami penyeberangan di sini jauh di usia kecil. Saya harus berpegangan tangan kepada ayah atau ibu sambil melihat derasnya sungai yang mengalir. Sungai Mambi yang jernih itu.

Selama belas tahun di bawah tahun ’90-an, bapak saya jalan kaki dari Salubulung ke Mambi untuk tugasnya sebagai Kepala MTs Mambi. Jika saya mengikutinya dari belakang jalan kaki, saya selalu berlari-lari kecil untuk mengikuti langkahnya yang panjang, cepat, dan tergesa.

Sama seperti tiga penyeberangan sebelumnya, selain manusia, kuda juga memiliki jejaknya sendiri di sini. Ia menyeberang membawa bahan pokok warga untuk diperjualbelikan.

Sayup-sayup masa itu kembali saya kenang. Ibu saya menyeberangi sungai ini sambil 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑔𝑔𝑒𝑘 atau membawa belanjaan dari pasar dengan cara menautkan sarung yang sudah dililit di bagian dahi, dibiarkan terjuntai ke belakang. Pada bagian belakang itulah, di dalam lilitan sarung, terdapat hasil belanja di pasar seperti ikan kering, sayur, kue, beras, dan semacamnya.

Empat penyeberangan ini sangat berkesan di memori warga di bagian bawah muara Salu Mokanan.

Saya masih ingat dengan kuatnya, seorang bapak tua yang memikul kayu ke Mambi. Ia menyeberangi sungai dengan kaki gemetar. Pada dua ujung batang kayu, terpasang dua ikat besar kayu pilihan yang jika dibakar akan sangat awet dan apinya besar. Justru karena kayu jenis itulah, sehingga ia tergolong berat tetapi tidak murah. Bapak tua itu memilih jenis kayu tersebut agar ia dapat bayaran agak lumayan, walau ia menempuh perjalanan sekitar empai kilometer. Sebenarnya tidak sebanding harga dan beban yang ia pikul, tetapi mau apa? Itulah realitas hidup warga di kampung.

Jangan dikira, semua warga akan menggunakan alas kaki ke Mambi. Banyak yang tidak menggunakan alas kaki, tidak hanya ke Mambi, juga dalam aktivitas kesehariannya. Dengan tidak beralas kaki, ia langsung berpijak di atas tanah, di atas bumi. Denyut urat darahnya bersatu belaka dengan aroma tanah, ricik air sungai, dan rerumputan yang dilewati pada sepanjang jalan.

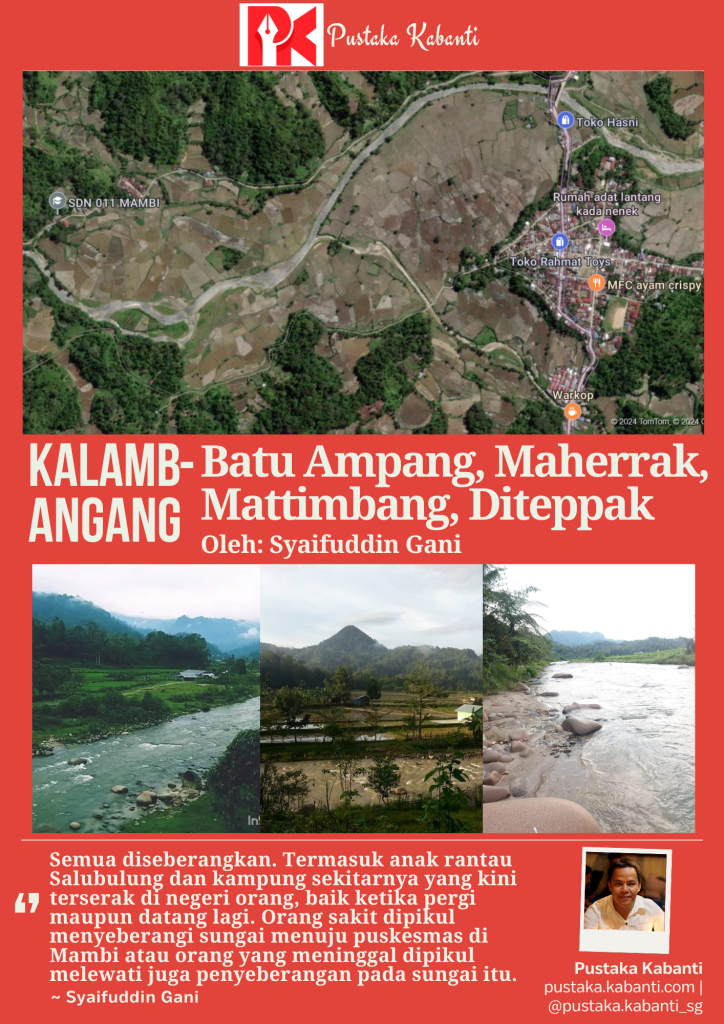

Pada penyeberangan itu, kita akan menyaksikan aneka pemandangan khas warga pegunungan yang agraris.

Suatu hari tampak barisan anak sekolah menyeberang. Hari yang lain, puluhan bahkan ratusan warga mendatangi hari pasar. Kuda-kuda membelah air. Sapi dan kerbau mandi dan melenguh di sungai.

Ibu yang menggendong anaknya atau ayah yang memikul beban.

Arak-arakan petani, laki dan perempuan menuju sawah pada musim tanam dan panen, disaksikan oleh dinginnya air sungai.

Orang sakit dipikul menyeberangi sungai menuju puskesmas di Mambi atau orang yang meninggal dipikul melewati juga penyeberangan pada sungai itu.

Dengan ingatan kuat, saya kenang tubuh ayah saya yang sakit, dipikul dari Salubulung melewati sungai Mambi, menuju Malabo yang jaraknya sekitar 50 kilometer. Puluhan warga bergantian sepanjang jalan memikulnya. Sungai menyediakan dirinya untuk diseberangi, menjadi penghubung yang di sana dan di sini.

Semua diseberangkan. Termasuk anak rantau Salubulung dan kampung sekitarnya yang kini terserak di negeri orang, baik ketika pergi maupun datang lagi. Kecuali, bagi 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑢 atau anak rantau yang pergi yang tak pernah datang lagi, tak akan pernah lagi menyeberangi sungai itu.

Yah, semua diseberangkan, termasuk menyeberangkan rinduku yang tak sudah-sudah padamu, duhai kampung halamanku.

Kendari, 15 April 2024